|

ENCOMIO DELL'ASTROLOGIA*di Ornella Pompeo Faracovi |

La riscoperta dell'astrologia si inscrisse cosi' nel complessivo processo di riorientamento degli studi, che vedeva i filologi classici confrontarsi con l'esigenza sempre meno facilmente eludibile di mettere a fuoco i bordi oscuri di quel mondo greco - da sempre considerato indiscusso luogo di nascita della razionalita' europea - del quale si era coltivata a lungo un'immagine soltanto solare, apollinea. Lungo quella strada si incontravano in verita' specialisti di discipline diverse, che variamente avvertivano un analogo bisogno di problematizzare la pretesa definitivita' di immagini troppo semplici, e schematiche, della ragione e della scienza. Fin dagli anni Sessanta dell'Ottocento, etnologi, antropologi, studiosi di psicologia dei popoli, venivano richiamando l'attenzione sul mondo e la mentalita' primitivi, e ne ricostruivano le logiche con risultati che richiedevano la messa in discussione delle immagini canoniche dei loro rapporti con il mondo «civilizzato». Come scrisse Usener recensendo Bouché-Leclerq, diventava sempre piu' difficile vedere negli uomini i «figli della luce»: chiamati alla luce, essi nascono e crescono nelle tenebre, e i confini tra le seconde e la prima non sono univoci, e forse nemmeno totali e definitivi. Mettere a fuoco il germoglio selvaggio (Wildingstrieb) della scienza e della ragione, consapevoli, come avrebbe detto Warburg, in termini che erano stati di Jean Paul, che logica e magia fioriscono sul medesimo stelo[1]: da questo orientamento di ricerca, variamente emergente, pote' trarre profitto, fra i due secoli, la storia dell'astrologia.

Attraverso lunghe e pazienti ricerche egli dimostro' la derivazione della sphaera barbarica dall'elenco delle stelle (paranatellonta) che accompagnano il sorgere delle costellazioni zodiacali, compilato nel secolo I a.C. da Teucro di Babilonia. Noto agli astrologi islamici, cui era pervenuto attraverso la Persia, il catalogo di Teucro era stato incorporato nel secolo IX° da Abû Ma‘shar in trattati astrologici che, tradotti in latino, avevano largamente influenzato la ripresa degli studi occidentali di astrologia a partire dal secolo XIII°. Ricostruendone le vicende nel fondamentale volume Sphaera (1903), Boll scriveva una pagina assai importante dal punto di vista non solo degli sviluppi della filologia classica, ma anche di quelli della storia della cultura e delle idee, facendo riemergere il lungo, straordinario viaggio dell'astrologia, dalle lontane radici mesopotamiche alla codificazione in ambiente greco, alle molteplici riscritture tardo-antiche, al mondo islamico e poi di nuovo in Occidente[2]. Su queste decisive acquisizioni fece leva Aby Warburg nel gettare, a partire dalla memorabile ricerca sugli affreschi di palazzo Schifanoia (i cui risultati furono resi pubblici nel 1912), uno sguardo nuovo sull'arte del Rinascimento, e, insieme, nel fornire l'apporto di un nuovo terreno di indagine, che si sarebbe chiamato iconologia, allo studio della Kulturgeschichte. L'esame delle illustrazioni di argomento astrologico del Quattrocento e del Cinquecento non era qui soltanto il punto di appoggio per la messa a fuoco storico-artistica delle trasformazioni stilistiche verificatesi nei secoli intorno ad un nucleo costante di contenuti; consentiva anche , in una prospettiva piu' generale, la discussione dei modi della presenza del riferimento dall'antico, alle origini del mondo moderno.

In Usener, l'interesse per l'astrologia si collegava ad una esigenza di ridimensionamento delle contrapposizioni troppo rigide fra l'approccio mitico-religioso e il pensiero scientifico; alla sensibilita' agli intrecci sempre complessi fra il primo e il secondo; e persino all'ipotesi che una dimensione mitica resti, in qualche misura, inscindibile dalla scienza stessa. Della compresenza dei due diversi approcci l'astrologia appariva un luogo topico: in quanto radicata nello sfondo mitico della civilta' europea, essa si riallacciava ad una primitiva fede negli astri; nello stesso tempo, utilizzava una strumentazione matematica complessa, tanto che, se aveva i suoi affini nella magia e nella speculazione gnostica, aveva su di esse il vantaggio di presentarsi in una veste sistematicamente, solidamente elaborata[4]. Riconoscerne questo duplice volto significava ricollocarla nel fulcro di una problematica assai ampia, collegarla alla messa in questione dei caratteri delle diverse forme della cultura, e della loro reciproca relazione. Significava, anche, porre le premesse per ulteriori riflessioni intorno allo statuto conoscitivo dell'astrologia. In che senso, e a quali livelli, poteva configurarsi come scienza; in che senso, e a quali livelli, come fede religiosa? Dove passavano le linee di demarcazione fra i suoi diversi volti? Nelle ricerche di Boll e Bouché-Leclercq, Cumont, Warburg e Saxl, gli interrogativi che in tal modo venivano emergendo non svolsero, tuttavia, ruolo centrale. In esse, l'identificazione dell'astrologia come un misto di religione e scienza, razionalita' e superstizione, costitui' lo sfondo per indagini puntuali sui diversi aspetti di una storia che cessava infine di apparire soltanto come un capitolo di quella della stupidita' umana; ma insieme ne stabilizzo', senza ulteriormente problematizzarla, l'immagine di un sapere cui e' strutturalmente connesso almeno un lato di torbida, inquietante irrazionalita'.

Avrebbe consentito di collegare il ritrovamento della mitologia greca all'abbandono dell'astrologia a vantaggio dell'astronomia: documentando, dunque, un momento specifico di quella lotta per la riconquista della razionalita' e della luce, contro l'oscurita' della superstizione, attraverso la quale, ancora una volta, alle radici del mondo moderno, Atene aveva dovuto salvarsi da Alessandria. Nonostante ogni sforzo, Warburg, non riusci' mai a dimostrare che il vir niger rimandi a Perseo; che in esso, dunque, sia un riferimento puramente astronomico, in veste mitologica, a farsi luce dietro un motivo classico della tarda tradizione astrologica. L'ipotesi era, in effetti, indimostrabile. Cio' che le ricerche di Warburg documentavano era non la tendenziale dismissione rinascimentale dell'immaginario astrologico, ma, semmai, la perdurante vitalita' dei suoi riferimenti. Ma l'immagine dello sviluppo spirituale, cui quell'assunto si era collegato - «per monstra ad sphaeram» - fu tenuta ferma da Warburg, che piu' volte la ribadi'[6].

Quelle dell'astrologia erano generalizzazioni arbitrarie ed avventate, ed era pressocche' incomprensibile il potere che essa aveva esercitato sugli spiriti piu' grandi, fino a Tycho e Keplero. Nella cultura rinascimentale la riconquista del lato olimpico dell'antichita' era avvenuta - e qui Cassirer riproponeva, spostandola verso un terreno diverso, esattamente l'ipotesi di Warburg- contro l'astrologia, nella forma della progressiva distinzione della filosofia e della scienza dall'astrologia e dalla magia, e dell'affermazione del concetto moderno di natura contro il concetto astrologico di fato[7]. Con Cassirer, era il rapporto fra astrologia, scienza e filosofia, alle origini dell'eta' moderna a diventare oggetto di specifica indagine. Su quella strada altri avrebbero proseguito; e basterebbe ricordare la dissertazione di Eric Weil su Pietro Pomponazzi, stesa sotto la direzione di Cassirer e discussa ad Amburgo nel 1928; o il lavoro parigino, di dieci anni successivo dello stesso Weil, condotto questa volta sotto l'egida di Alexandre Koyré, su Pico della Mirandola[8]. Ma sarebbe stato soprattutto Eugenio Garin ad allargare i confini della ricerca, investendo con precise indagini larghe zone della cultura tardomedievale e rinascimentale, e segnalando con precisione i limiti dell'interpretazione del rapporto fra tradizione astrologica e nascita del pensiero moderno, alla quale, lasciando cadere gli interrogativi dei piu' inquieti fra gli studiosi tardo-ottocenteschi, aveva finito con l'attenersi un intero indirizzo di studio. Davvero il valore di alcune grandi opere critiche e polemiche fra Quattrocento e Cinquecento, era da individuarsi, come voleva Cassirer, nell'eliminazione di ogni residuo degli antichi culti astrali dalla considerazione del cielo e degli astri, e nella costruzione, per tale via, della visione razionale, scientifica, puramente fisico-matematica, della moderna astronomia? O le cose erano meno semplici di quanto quello schema suggerisse, ed era invece il caso di riflettere meglio, sia in sede storiografica, sia sul terreno di una discussione piu' propriamente epistemologica, sulla constatazione - della quale Garin opportunamente sottolineava la presenza persino in George Sarton - che l'astrologia descrive le posizioni celesti in prospettiva terrestre, ma i suoi postulati sono indipendenti dal geocentrismo; e che, di fatto, l'astrologia non e' per nulla scomparsa all'avvento del sistema copernicano?[9] Le questioni che in tal modo venivano poste erano di grande rilievo; ed e' quasi sorprendente quanto poco abbiano perso, a decenni di distanza, la loro attualita'. La tendenza a vedere nei pianeti degli astrologi sempre e soltanto le divinita' planetarie delle antiche religioni mesopotamiche, generatrici di astruse pratiche divinatorie, ha continuato in troppi libri di storia della scienza a ridurre la lunghissima storia dell'astrologia, con i suoi molteplici e spesso divergenti filoni di sviluppo, ad una sorta di eterna ripetizione dei modi dell'antica religione astrale. Alla accentuazione del nesso con i culti planetari e la divinazione pagana, si e' spesso di nuovo accompagnata l'identificazione dell'astrologia come la progenitrice prelogica dell'astronomia: una identificazione infinitamente ripetuta, ma che irrimediabilmente inverte il rapporto fra le due discipline: non c'e' astrologia senza astronomia matematica, come aveva visto Usener quasi cent'anni fa.

All'interno di esso, si e' data per certa l'appartenenza dell'astrologia ai primi termini della serie, e la sua totale estraneita' ai secondi. La ricerca ha continuato a muoversi nell'orizzonte di una consolidata serie di luoghi comuni: che l'astrologia coincida con la fede negli astri, con la divinazione astrale, con una visione fatalistica dell'esistenza, con una concezione del mondo imperniata sul concetto di influsso astrale; che essa sia costitutivamente legata alla magia e all'occultismo. Se e' vero che l'atteggiamento scientifico inizia con l'uscita dal cerchio chiuso delle idee ricevute, abbiamo tuttora da affrontare una serie assai fitta di domande. E se fatalismo, superstizione e irrazionalita' fossero il frutto di interpretazioni, di immagini filosofiche dell'astrologia, cui altre, e di diverso segno, si sono contrapposte? Se all'interno dell'astrologia vi fossero nuclei di indagine abbastanza articolati e intellettualmente stimolanti, da coinvolgere legittimamente l'interesse dei suoi studiosi? Quale nesso intercorre tra la fede negli astri, e l'astrologia, come disciplina specifica? Quali elementi distinguono, sul piano delle tecniche e su quello delle finalita' e del significato della ricerca, l'astrologia e la divinazione astrale? I concetti di fato, e di influsso astrale, sono intrinseci all'astrologia, oppure scaturiscono da specifiche interpretazioni filosofiche dell'astrologia stessa? Che rapporto c'e' fra astrologia e filosofie antiche della natura; piu' in generale, tra astrologia e filosofia? Se fosse il caso di porre la questione dal principio, domandandosi, di nuovo, che cosa sia, in effetti, l'astrologia? La strada lungo la quale trovare le risposte e' una sola: interrogare di nuovo l'astrologia, attraverso una indagine piu' ravvicinata di quella sua struttura interna, la cui sistematicita' attirava, non a caso, l'attenzione degli studiosi tardo-ottocenteschi. Una cosa e' certa: nella maggior parte dei casi, gli storici della scienza e delle idee che se ne sono occupati hanno avuto una conoscenza assai parziale delle sue procedure e del suo assetto disciplinare. Et pour cause: poiche' si dava per certo che essa fosse solo superstizione e credulita', l'incompetenza diventava, inopinatamente, una virtu'. Cosi', in una famosa inchiesta sui risvolti sociologici dell'uso contemporaneo dell'astrologia, Theodor Adorno impiego' una sola volta, con fastidio, termini dal sapore vagamente tecnico, come quadratura, congiunzione, opposizione (lemmi, in verita', usati dagli astronomi prima ancora che dagli astrologi) quasi il solo introdurli trasformasse subdolamente l'austero studioso in un credulo adepto[10]. Autori di impegnative storie dell'astrologia hanno dato ampia prova di radicali incertezze sui rudimenti della disciplina, equivocando sul significato di termini come casa, domicilio, caduta; confondendo le tecniche dell'astrologia oraria con lo studio dei transiti; usando a sproposito il termine progressione. Quando poi, con somma audacia, qualcuno ha mostrato di saper seguire l'interpretazione di un tema natale, lo ha fatto con mille precauzioni e quasi scusandosi, come colto a trastullarsi con un passatempo infantile, che nulla aveva a che fare con le proprie abituali occupazioni.

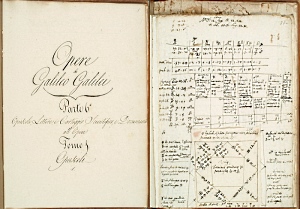

Torna in mente, di nuovo, una osservazione vecchia piu' o meno di un secolo. Nel momento in cui alla storia dell'astrologia congiunge lo studio della tecnica astrologica, Bouché-Leclercq scrive che non si perde il proprio tempo, quando si ricerca cio' per cui altri hanno perso il loro; e Usener commenta che in tal modo si adduce una giustificazione, dove si dovrebbe sostenere un diritto[12]. Sarebbe probabilmente scoraggiante discutere su quanto la situazione sia davvero cambiata da allora. E tuttavia, come fare la storia di cio' di cui si ha soltanto una conoscenza indiretta? Poiche', come diceva Marx, l'ignoranza non sara' mai un argomento, e' necessario decidere di restituire all'astrologia la sua fisionomia di «arte», di sapere operativo, indagandone con la dovuta attenzione le molteplici tecniche. Di trattare insomma l'astrologia, questa sconosciuta, con il medesimo rigore che si riserverebbe ad ogni altro oggetto di studio. Chi decida di aprire un buon manuale di astrologia, ed acquisisca una sufficiente padronanza delle tecniche di base, va incontro ad una prima, indubbia sorpresa: la regia arte e' tutt'altro che un guazzabuglio di generalizzazioni affrettate, o di associazioni disordinate di idee. Consta certo di un insieme di tecniche, che hanno origini, finalita' e strutturazione diverse, alcune delle quali risentono delle sue interpretazioni e utilizzazioni in chiave divinatoria. Ma al suo interno, le procedure fondamentali[13], quelle che ne fondano la coupure nei confronti della piu' antica mantica astrale, sono del tutto formalizzate e coerenti. Si tratta delle tecniche dell'oroscopia, o astrologia genetliaca, finalizzate alla stesura e all'analisi del tema natale: tecnica matematizzata e precisa, la cui logica non lascia spazio alla fantasia ne' richiede mistiche illuminazioni. Punto di arrivo della genetliaca e' la descrizione del temperamento individuale, a partire dall'ipotesi di corrispondenza, per la quale fra le posizioni planetarie nel momento e rispetto al luogo della nascita, e le inclinazioni individuali, e' possibile supporre un rapporto in virtu' del quale l'indagine delle prime consente di formulare ragionevoli congetture sulle seconde. A ciascun segno, a ciascun pianeta, a ciascuna delle distanze considerate rilevanti tra i pianeti, l'astrologo assegna un fascio di significati che vengono poi esplorati nelle loro innumerevoli possibili combinazioni, fino ad ottenere una descrizione complessiva delle caratteristiche di fondo di ogni singola personalita'. Se questa e' la tecnica astrologica di base, le conseguenze da trarre in sede interpretativa sono di grande rilevanza. La prima: l'astrologia non e' una religione, ne' un sistema del mondo, ne' una filosofia, sebbene sia stata e possa essere in rapporto sia con l'una, che con gli altri; e' invece, propriamente, un sapere tecnico. Da questo punto di vista va rimeditata una osservazione di Jung: l'astrologia e' una sorta di summa di tutte le conoscenze psicologiche dell'antichita', ed ha svolto una funzione storica di secolarizzazione del riferimento alle antiche divinita', trasformate proprio da lei in altrettanti attributi umani (marziale, gioviale, saturnino, erotico, logico, lunatico e cosi' via)[14]. Ancora, per cio' che riguarda il rapporto con l'astronomia: figlia, e non progenitrice, dell'astronomia greca, l'astrologia non contiene nessun elemento che la renda incompatibile con l'astronomia copernicana. Per quanto attiene al nesso con la magia: l'astrologia non e' una disciplina magica, sebbene siano esistite forme di magia astrale, che inserivano in un diverso contesto alcuni motivi astrologici. Infine, riguardo al suo specifico statuto di indagine: e' una disciplina dotata di un assetto logico, la prima ad aver tentato di mettere a fuoco, secondo regole definite, quel difficile oggetto di indagine che e' la psiche individuale. Il riconoscimento, all'interno dell'astrologia, di un nucleo forte di sapere logicamente elaborato, esonererebbe lo storico dalla necessita' di tracciare una linea di confine, che rischierebbe di dover passare piu' di una volta all'interno di una stessa opera, fra cio' che e' astrologico, e dunque superstizioso e irrazionale, e cio' che e' invece razionale e scientifico. Non saremmo piu' costretti a supporre, con Gassendi, che siano esistiti due Tolomei, un serio scienziato autore dell'Almagesto, e un credulo astrologo, autore della Tetrabiblos; ne' avanzare l'ipotesi ancor piu' radicale che la Tetrabiblos non sia opera di Tolomeo. Non dovremmo piu' sentirci tenuti a minimizzare la rilevanza degli interessi astrologici di molti grandi personaggi, fino a censurare dalle edizioni delle loro opere le pagine ad essi dedicate, come accadde a Favaro nel lasciare inedita la maggior parte del manoscritto dei galileiani Astrologica Nunnulla, o ad Amabile, nel non disseppellire dall'ombra delle biblioteche il maggior frutto a noi pervenuto del lavoro astrologico di Tommaso Campanella, la nativita' di Filiberto Vernat.

Ci si puo' chiedere se essa rimandi ad una influenza diretta degli astri sull'uomo - cio' che veniva indicato con il termine influsso -, oppure vada interpretata come concomitanza che, irriducibile al piano della casualita', richieda il riferimento ad un livello diverso dell'essere. L'influsso astrale, ove di questo si decida di parlare, va inteso come un fatto fisico, interno al mondo naturale, oppure va interpretato come un effetto che, pur intervenendo a livello fisico, e' veicolo di un intervento provvidenziale? Per riprendere i termini di un antico dibattito: gli astri sono cause, e in quale misura; oppure sono segni; oppure cause e segni insieme? E ancora: che rapporto c'e' fra le inclinazioni naturali, astrologicamente diagnosticabili, e la personalita', il carattere effettivi; fra le inclinazioni e l'esistenza vissuta? In che modo l'astrologia si inserisce nella discussione di motivi come quelli del destino, delle maschere, del teatro del mondo? Non stupisce che nel corso dei secoli siano state costruite diverse interpretazioni, e siano nate diverse immagini filosofiche dell'astrologia. Ma e' anche accaduto, sia presso gli astrologi che presso i filosofi, che l'una o l'altra di queste interpretazioni e di queste immagini siano state identificate con l'astrologia tout court. Fra astrologia e stoicismo prima, astrologia e tardo peripatismo poi, sono stati descritti in particolare nessi tanto avvolgenti da configurare volta a volta nel fatalismo stoico e nella cosmologia peripatetica una sorta di filosofia spontanea degli astrologi, e da rendere impensabile la sopravvivenza dell'astrologia al di fuori delle forme cosi' assunte. Che l'astrologia coincida con una specifica visione del mondo; che sia inscindibile dal tema della universale necessitazione; che sia costitutivamente connessa a particolari presupposizioni cosmologiche, al geocentrismo, all'antropocentrismo, sono tutte conclusioni che discendono non dalla sua specificita' di sapere tecnico, bensi' da altrettante immagini, da altrettante interpretazioni filosofiche dell'astrologia. Conoscere le procedure di questo sapere consente di valutare meglio caratteristiche e limiti di ciascuna di quelle immagini; di focalizzarne il reciproco confronto, che e' talvolta interno ad uno stesso autore - accade allora, come in Ficino, che si rifiuti un'immagine dell'astrologia, e se ne accetti invece un'altra -; di valutare, anche, l'influenza che l'una o l'altra immagine puo' aver esercitato sugli sviluppi e l'articolazione delle tecniche[15]. Storia esterna e storia interna vengono dunque singolarmente a interconnettersi; e' indubbio, ad esempio, che la grande fortuna delle letture in chiave fatalistica delle diagnosi astrologica, effettuate in rapporto al pensiero stoico prima, all'interno dell'ambiente islamico poi, abbia avuto una ricaduta nella proliferazione di una serie di riferimenti tecnici, finalizzati ad una predizione che si pretendeva totalmente esatta del futuro. Ma fra i molti problemi che una conoscenza piu' diretta dell'astrologia porrebbe in luce diversa, uno andra' ancora menzionato: il rapporto fra astrologia e rivoluzione scientifica. Se si ammette che il processo di matematizzazione costituisca l'asse portante della rivoluzione scientifica, e' necessario aggiungere che l'astrologia ha compiuto la propria rivoluzione nel momento in cui si e' distaccata dall'antica divinazione mesopotamica, dalla quale aveva tratto una serie di elementi di riferimento, e ha definito le procedure dell'oroscopia, cio' che avvenne in ambiente greco a partire dalla fine del secolo V° a.C. Quanto alle sue tecniche, esse rimasero assai stabili, nelle linee fondamentali, e si trasmisero con un notevole grado di impermeabilita' attraverso i secoli. Nella storia dell'astrologia, i momenti di innovazione si legano al reciproco rapporto di tradizioni diverse, come avviene nel contatto fra l'astrologia greco-mesopotamica e la mantica egizia, dal quale scaturisce la prima definizione delle procedure della domificazione, o all'interno dell'ambiente islamico, aperto a suggestioni anche procedurali di provenienza indiana; oppure alla pressione delle immagini filosofiche dell'astrologia, come quella fatalistica di cui si e' gia' parlato. In essa, nessuna decisiva scansione - tale non potendosi considerare la stesura di nuove e piu' precise effemeridi - si lega alla cosiddetta rivoluzione copernicana. Quanto al divorzio dall'alta cultura, alla fine del Seicento, esso discende non tanto da una crisi interna all'astrologia, quanto dal crollo della filosofia naturale cui l'astrologia era sembrata da un punto in poi inscindibilmente connettersi, quella di un aristotelismo ormai travolto dal trionfo dell'interpretazione meccanicistica del mondo. Non fu la nuova scienza, dunque, ma semmai la nuova filosofia ad emarginare l'astrologia dalle universita'. Anche a quella crisi, tuttavia, l'antica arte, pur confinata lontano dai recinti della cultura, riusci' a sopravvivere; e furono poi le nuove scoperte astronomiche - quella di Urano, di Nettuno e di Plutone - ad obbligare gli astrologi a ridefinire, tra la fine del Settecento e i primi decenni del Novecento, alcuni dei loro riferimenti; cio' che comporto', prima fra tutti i mutamenti, l'imponente riabilitazione del significato astrologico di Saturno, il «grande malefico» dell'astrologia antica. Infine, nemmeno gli sviluppi della psicologia moderna, la disciplina che piu' di ogni altra poteva insidiarla sul suo terreno piu' proprio, hanno cancellato l'astrologia; al contrario essa ha assorbito molti riferimenti psicoanalitici e psicologico-analitici, con risultati talvolta ibridi, ma anche con qualche proposta innovativa. Una indagine piu' puntuale, svincolata da molte solide idee ricevute, ma anche da molta stratificata disinformazione, mette dunque in questione lo stereotipo dell'antagonismo fra astrologia e modernita'; e mostra, ancora una volta, che i percorsi dell'intelligenza sono piu' complessi di quanto non ammettano schemi troppo semplici.

|

se hai bisogno di aiuto:

|

|